在软件行业快速迭代的今天,传统瀑布式开发的 “一次性规划、线性执行” 模式,早已难以应对用户需求的频繁变化。而 Scrum 作为敏捷开发中最流行的框架之一,凭借其 “增量交付、持续反馈” 的核心思想,成为无数团队提升效率的 “利器”。本文将从 Scrum 的核心概念出发,拆解其运作机制,分享实践误区与优化建议,帮你真正掌握这一开发方法。

一、Scrum 是什么?不是什么?

首先要明确:Scrum 不是一套 “拿来即用” 的工具,而是一种基于经验主义的管理框架。它的核心是通过 “小步快跑” 的迭代,让团队在快速变化的环境中持续交付有价值的产品,并不断优化流程。

很多人会将 Scrum 与 “敏捷” 画等号,这其实是误区 —— 敏捷是一种重视 “个体交互、可工作软件、客户协作、响应变化” 的价值观(源自《敏捷宣言》),而 Scrum 是实现敏捷价值观的具体方法论之一(其他常见方法论还包括 Kanban、XP 等)。

简单来说,Scrum 的本质是:用固定的 “时间盒”(Timebox)约束迭代节奏,用明确的角色和流程确保团队协同,用持续的反馈循环驱动产品和团队成长。

二、Scrum 的 “3-4-3” 核心框架:记住这三个数字就够了

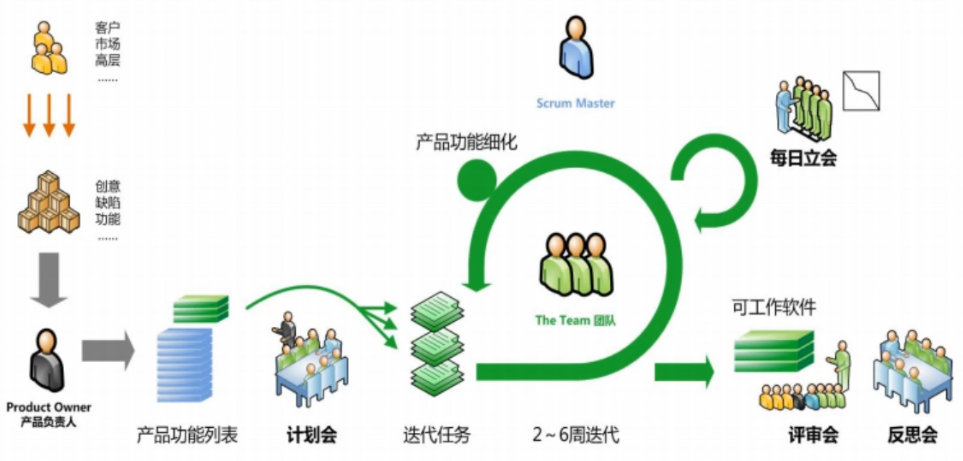

Scrum 的核心要素可以用 “3-4-3” 来概括:3 个核心角色、4 个关键会议、3 个核心工件。这三者相互配合,构成了 Scrum 迭代的完整闭环。

1. 三大核心角色:明确职责,避免 “三个和尚没水喝”

Scrum 团队是典型的 “跨职能自组织团队”(通常 5-9 人),每个角色都有不可替代的作用:

产品负责人(Product Owner,PO):“需求的守护者”。负责定义产品愿景,维护产品待办列表(Product Backlog),确定需求的优先级,确保团队交付的内容对用户和业务有价值。PO 需要深入理解用户需求和业务目标,是 “团队与外部(客户、业务方)的桥梁”。

Scrum 大师(Scrum Master,SM):“团队的催化剂”。不是传统意义上的 “管理者”,而是服务型领导者 —— 负责确保团队理解并遵循 Scrum 规则,清除团队遇到的障碍(如跨部门协作阻力、资源短缺),引导团队持续改进。简单说,SM 的核心目标是 “让团队跑得更快、更顺”。

开发团队(Development Team):“价值的创造者”。由设计师、程序员、测试工程师等跨职能成员组成,共同负责在每个迭代中交付 “可工作的产品增量”。团队没有明确的层级划分,自组织决定 “如何完成任务”,并对最终结果共同负责。

2. 四大关键会议:用 “时间盒” 确保效率

Scrum 的所有会议都有严格的 “时间盒”(固定时长),避免冗长讨论,确保聚焦目标:

冲刺计划会议(Sprint Planning):迭代开始前召开,时长通常为 “2 小时 / 周迭代”(如 2 周迭代则 4 小时)。核心目标是 “明确本次迭代要做什么、怎么做”——PO 会讲解优先级最高的需求,团队共同估算工作量,最终确定 “冲刺待办列表(Sprint Backlog)”,并承诺交付的目标。

每日站会(Daily Scrum):每天 15 分钟,通常在固定时间、固定地点召开。团队成员轮流回答三个问题:①昨天完成了什么?②今天要做什么?③遇到了什么障碍?注意:站会不是 “问题解决会”,仅用于同步进度、暴露问题,具体问题会后由相关人员单独讨论。

冲刺评审会议(Sprint Review):迭代结束后召开,时长为 “1 小时 / 周迭代”。团队向 PO、客户或相关方演示 “可工作的产品增量”,收集反馈。核心是 “验证价值”—— 确认交付的功能是否符合需求,同时根据反馈调整后续计划。

冲刺回顾会议(Sprint Retrospective):评审会议后召开,时长为 “1.5 小时 / 周迭代”。团队聚焦 “过程” 而非 “结果”,讨论三个问题:①本次迭代中哪些做得好?②哪些需要改进?③下次迭代可以采取哪些具体行动?回顾会的目标是 “持续优化团队流程”,避免重复踩坑。

3. 三大核心工件:让 “需求” 和 “进度” 可视化

工件是 Scrum 中传递信息的载体,确保团队和相关方对 “目标” 和 “进度” 有一致认知:

产品待办列表(Product Backlog,PB):整个产品的 “需求清单”,由 PO 维护。包含所有待开发的功能、优化、bug 修复等,每个需求都有清晰的描述(如用户故事)、优先级和估算工作量。PB 是动态更新的,PO 会根据业务变化、用户反馈持续调整优先级。

冲刺待办列表(Sprint Backlog,SB):从 PB 中挑选的 “本次迭代要完成的需求”,加上团队为完成这些需求制定的任务(如设计、编码、测试)。SB 是团队的 “作战地图”,每天更新进度,确保所有人都清楚 “当前任务状态”。

产品增量(Increment):每个迭代结束后,团队交付的 “可工作的产品部分”。比如一个电商 APP 的 “购物车结算功能”、一个管理系统的 “用户权限模块”。关键是 “可工作”—— 增量必须经过测试,能直接交付给用户或部署到生产环境,这也是 Scrum 与传统开发 “只交付文档 / 半成品” 的核心区别。

三、Scrum 的核心原则:理解这些,才能用好框架

掌握了 “3-4-3” 框架后,还需要理解 Scrum 背后的核心原则,否则容易陷入 “形式化 Scrum”(只走流程,不落地价值):

经验主义:基于 “透明、检查、适应” 三要素。透明指所有信息(需求、进度、问题)对团队可见;检查指定期检查产品增量和团队流程;适应指发现偏差时及时调整 —— 这是 Scrum 应对变化的核心逻辑。

自组织团队:团队自主决定 “如何完成任务”,而非由管理者指令。自组织能激发成员的主动性和创造力,也让团队更有责任感。

增量交付:将大需求拆分为小的、可交付的增量,每个迭代都交付有价值的功能。这样既能快速验证需求,也能让用户尽早使用产品,减少 “开发完成后才发现需求错了” 的风险。

持续反馈:通过每日站会同步内部进度,通过评审会收集外部需求反馈,通过回顾会优化内部流程 —— 反馈是 Scrum“快速迭代、持续改进” 的动力源泉。

四、Scrum 实践中的常见误区与避坑指南

很多团队在推行 Scrum 时,容易陷入 “形似神不似” 的困境,以下是几个高频误区及解决建议:

误区 1:把 “每日站会” 开成 “进度汇报会”

表现:团队成员对着管理者汇报工作,站会时长超过 15 分钟,甚至在会上讨论具体技术问题。

解决:明确站会的目标是 “团队内部同步进度、暴露障碍”,而非 “向上汇报”。Scrum 大师需引导会议聚焦三个核心问题,对偏离主题的讨论及时叫停,会后组织相关人员单独解决问题。

误区 2:产品负责人(PO)“缺位” 或 “越位”

表现:①PO 不参与迭代会议,需求描述模糊,优先级频繁变更;②PO 过度干预团队工作,指定技术实现方案(如 “这个功能必须用 XX 框架开发”)。

解决:①明确 PO 的核心职责,确保 PO 有足够的时间参与 Scrum 流程,需求需提前梳理清晰,优先级变更需遵循规则(如非紧急情况不修改当前迭代的需求);②PO 应聚焦 “做什么” 和 “为什么做”,把 “怎么做” 交给开发团队。

误区 3:忽视 “冲刺回顾会议”,只关注 “交付功能”

表现:回顾会流于形式,团队成员只说 “没问题”“都挺好”,没有实际改进行动;或每次回顾会都讨论同样的问题,却从未解决。

解决:Scrum 大师需营造安全的讨论氛围,引导团队 “坦诚沟通”(如用 “匿名建议” 的方式收集问题);每次回顾会必须输出 3-5 个具体的改进行动(如 “下次迭代前,PO 需提前 2 天确认需求文档”),并指定负责人跟踪落实。

误区 4:用 “瀑布思维” 做 Scrum

表现:团队在迭代开始前,试图把所有需求细节都确定下来,迭代中不接受任何变更;或迭代结束后,才进行测试,导致交付的 “增量” 不可用。

解决:践行 “增量交付” 和 “持续测试” 的理念,需求可以逐步细化(如迭代开始前确定核心需求,迭代中补充细节);测试应贯穿整个迭代过程(如 “编码完成后立即进行单元测试,功能开发完后进行集成测试”),确保迭代结束时交付的是 “可工作的产品”。

五、总结:Scrum 的价值不止于 “快”,更在于 “准”

Scrum 的核心价值,不是 “让团队更快地完成任务”,而是 “让团队更准确地交付有价值的产品”—— 通过小步迭代降低风险,通过持续反馈贴近需求,通过自组织激发团队潜力。

需要强调的是,Scrum 不是 “万能药”,它更适合需求变化快、创新性强的项目(如互联网产品开发),对于需求稳定、流程标准化的项目(如传统企业 ERP 系统升级),可能需要结合 Kanban 等其他方法调整。

最后,Scrum 的推行是一个循序渐进的过程,不可能一蹴而就。建议团队从 “短迭代”(如 1 周迭代)开始,逐步熟悉角色和流程,通过回顾会持续优化,最终找到适合自己团队的 Scrum 实践方式。

毕竟,最好的 Scrum,永远是 “适合自己的 Scrum”。

评论